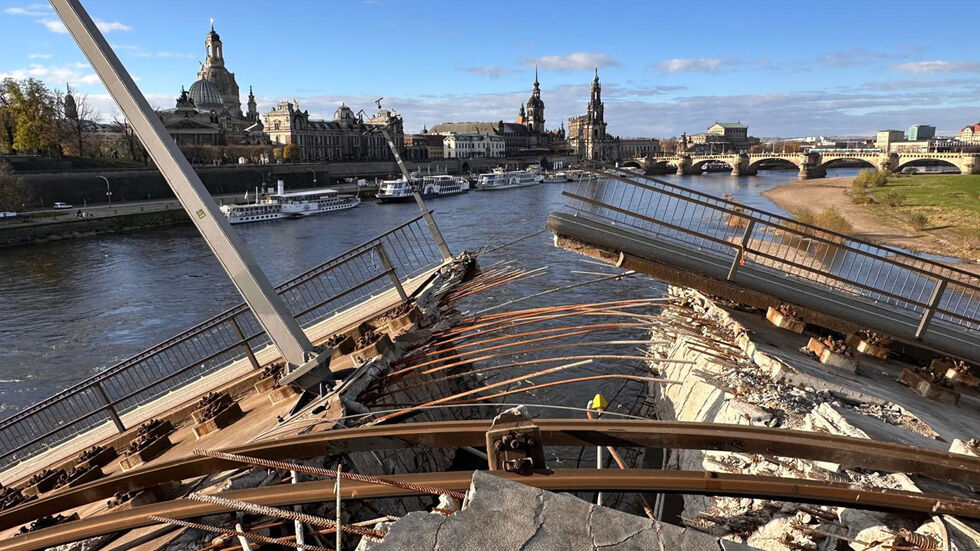

- Der Spannstahl war so verrostet, dass die Carolabrücke am 11. September unter ihrer eigenen Last zusammen brach.

Experte: Darum muss die Carolabrücke komplett weg!

Die Nachricht sickerte schon einen Tag vor dem entscheidenden Bauausschuss im Rathaus durch und verbreitete sich wie ein Lauffeuer! Die Dresdner Carolabrücke muss komplett abgerissen werden!

Das erklärt Brücken-Experte Prof. Steffen Marx von der TU Dresden am Mittwochabend im Bauausschuss der Stadt Dresden. Auch die erst letztes Jahr fertig sanierten Brückenteile A und B hätten „so fortschreitende Materialschäden“, „dass das Risiko einfach gigantisch groß ist“, so Marx gegenüber unserem Sender.

Das Problem: Man könne ein erneutes Versagen von Brückenteilen nicht sicher im Voraus erkennen. „Die Anzeichen, dass sich ein Riss vor einem Bruch bildet, sind schon lange da“, so Marx und seien trotz Sanierung fortschreitend. Die Ergebnisse aus den Materialprüfungen des zusammengebrochenen Brückenteils „belegen, dass die Überbauzüge A und B in vergleichbarem Maße von Spannungsrisskorrosion betroffen sind.

Eine Wiederinbetriebnahme ist aufgrund der bereits eingetretenen Rissbildung nicht zu verantworten und ausgeschlossen“, schreibt Marx in seinem Gutachten an die Stadt.

Audio:

Neubau alternativlos?

Der Massivbau-Experte, dessen Firma MKP auch gerade die gesperrte Bad Schandauer Elbbrücke untersucht, stellt jedoch auch klar: „Um einen Komplettneubau wäre Dresden ohnehin nicht herumgekommen. Es ging bei der Prüfung der verbleibenden Brückenzüge darum, ob sie temporär, für rund 10 Jahre, noch parallel weitergenutzt werden können, während ein Neubau nebenan entsteht. Denn die Materialschäden sind weiter fortschreitend in der Brücke und können auch nicht aufgehalten werden“, so Marx.

Dass der Hennigsdorfer Stahl, der in der Carolabrücke und vielen anderen Brücken Sachsens verbaut wurde, durch seine hohe Festigkeit aber eben auch zur Sprödheit – und im schlimmsten Falle zum spontanen Bruch neigt – das wussten die Brückenbauer zu DDR-Zeiten nicht. „Das kam erst in den 90er Jahren auf, da es mit dem spontanen Einsturz der Berliner Kongreßhalle und einer Werkshalle die Ingenieursbranche alarmierte.“ Die Gefährdung sei sozusagen damals unwissentlich mit in den Bau der Carolabrücke eingebaut worden. Der Spannstahl muss beim Bau der Brücke schon "längere Zeit ungeschützt im Hohlrohr gelagert" haben und dort durch Feuchteeinwirkung die Spannungsrisskorrosion (unbewusst) befördert haben. Die wurde bereits kurz nach Einsturz der Brücke als auch am Mittwoch im Bauausschuss nochmal eindeutig als "Hauptursache des Versagens der Carolabrücke" benannt.

Wie groß ist der Schaden?

Man habe an der Carolabrücke in den letzten drei Monaten seit dem Zusammenbruch am 11. September verschiedene Messverfahren angewandt. Diese haben zum einen Materialbrüche angezeigt, wo bei Öffnung der Brücke an diesen Stellen auch Brüche festgestellt werden konnten. „Doch wir haben auch Materialbrüche an anderen Stellen gefunden, wo das Meßgerät nichts angezeigt hat“, so Marx. 68 Prozent der entnommenen Spannstähle der Carolabrücke habe Anrisse gehabt. „Wir haben die Brücke wirklich sehr intensiv untersucht und um diese Entscheidung sehr gerungen.“

Auch eine Belastungsprobe der verbliebenen Brückenteile durch selbstfahrende Fahrzeuge, die mit steigender Last beladen werden, stand im Raum. So ein Test sei jedoch sehr teuer. „Und wenn uns dabei dann die Brücke in die Elbe stürzt, was haben wir dann gekonnt“, fragt Marx. Man müsse eine Gesamtbewertung durchführen zwischen dem Risiko und den Kosten, das Risiko auszuschließen.

Gibt es einen Schuldigen?

"Man kann niemandem einen konkreten Vorwurf machen„, so Marx.

Das Straßen- und Tiefbauamt habe nach den Prüfregeln des Bundesverkehrsministeriums für Spannungsrisskorrosion verfahren. Das sehen Stadträte, die sich die Protokolle der Brücken-Prüfung an der Carolabrücke durchgesehen haben, anders. Es habe Schlampereien und jahrelangen Verzug bei der Behebung von Schadensstellen gegeben. Das Rathaus erwidert in einer Erklärung: "Die Landeshauptstadt und die Prüfer haben die Vorgaben stets eingehalten. Die Carolabrücke wurde regelmäßig nach einschlägigen Normen geprüft. Besonderen Risiken für das Bauwerk wurde mit Sonderuntersuchungen und Dauerüberwachung begegnet."

Wie reagieren die Dresdner?

Was heißt das für die anderen Spannbetonbrücken?

Das Schicksal der Carolabrücke besiegele bei weitem nicht das Schicksal der anderen 19 Brücken gleicher Bauweise, die der Freistaat gerade untersuchen lässt – wie zum Beispiel die bereits gesperrte Brücke in Bad Schandau. Prof. Marx: “Man kann die Gefährdung durch Messmethoden sehr genau prüfen. Einige der Spannbetonbrücken, die wir gerade untersuchen, da ist im Spannstahl gar nichts bzw. der hat nur sehr wenige Anrisse.„

Wie geht es jetzt weiter?

Die Stadt will die Schifffahrt auf der Elbe wieder ermöglichen. Dazu wird das Schallemissions-Messverfahren auf der Carolabrücke ausgeweitet. Dabei registrieren Sensoren, wenn im Inneren der Brücke weitere Spannstähle Risse bekommen - "denn das gibt dann einen Knall,den man messen kann", so Marx. Es müssen mindestens Messungen über vier Wochen vorliegen bevor wieder vereinzelt Schiffe unter der Brücke kreuzen können.

Die Sächsische Dampfschifffahrt hatte bereits Verluste in Höhe von 2,2 Mio. Euro bei der Stadt angemeldet, die ihr durch den Brückeneinsturz entstanden sind.

Zudem gibt es am Donnerstag ein Planungsgespräch für die weiteren Abrissarbeiten. Bis Jahresende soll die Schifffahrtsrinne beräumt werden.